-

国家主席习近平发表二〇二六年新年贺

4天前

2025年是“十四五”收官之年。5年来,我们踔厉奋发、勇毅前行,克服重重困难挑战,圆满完成目标任务,在中国式现代化新征程上迈出了稳健步伐。我国经济总量连续跨越新关口,今年预计达到140万亿元,经济实力、科技实力、国防实力、综合国力跃上新台阶,绿水青山成为亮丽底色,人民群众获得感幸福感安全感不断增强。【详细】

-

2025-12-31

-

2025-12-31

-

2025-12-31

-

2025-12-31

-

2025-12-30

黑铁山忠魂:一马三司令与抗日先辈的红色寻根记

—— 作家李广畅的鲁中红色踏访录

第一章:缘起:荧屏烽火唤寻根

立冬的夜晚,夜雨刚歇,窗棂上还凝着水珠。吃过了晚饭,我像通常一样蜷在泰山脚下的书院别墅的沙发里翻找故事片,指尖划过遥控器时,一个烫金片名忽然撞进眼帘——《一马三司令》。起初不过是漫不经心的一瞥,可当镜头切到 1937 年的鲁中平原,漫天飞雪里,那个戴着金丝眼镜、身着藏青色长衫的男人,正把 “停止授课,共赴国难” 的字条贴在长山中学的校门上时,我的呼吸忽然滞住了。

那是马耀南。屏幕里的他,刚拒绝日伪县长送来的“教育局长”委任状,转身就把家里的粮仓打开,给连夜赶来的农民子弟分发干粮;二弟马晓云攥着被日军烧毁的杂货铺账本,红着眼眶把菜刀磨得锃亮;三弟马天民背着书包从学堂跑出来,塞进兄长手里的,是偷偷画好的长山县城防地图。当剧情推进到 1939 年的刘家井,马耀南倒在高粱地里,胸口的鲜血染红了那份没来得及下发的作战命令,片尾曲里忽然飘来一句鲁中民谣:“一马三司令,得了抗日病;专打日本鬼,保护老百姓”,我才发现,指节早已攥得发白,眼泪竟漫过了眼镜片。

剧终字幕缓缓滚动,一行小字像惊雷般炸在眼前:“马耀南、马晓云、马天民烈士故乡 —— 山东淄博周村”。我猛地坐直身子,窗外的夜景灯火璀璨,可心里却翻涌着一股混杂着敬仰与愧疚的热流 —— 作为常年穿梭于齐鲁大地的写作者,我竟不知这些让日军闻风丧胆的抗日英雄,就长眠在离我约百公里的土地上。那晚我翻出所有关于黑铁山起义的史料,台灯的光在泛黄的《清河抗日根据地史料汇编》上投下斑驳的影,直至天快破晓,一个念头愈发清晰:这部《一马三司令》,不正是我正在书写的这部《中国的红色密码》一书最鲜活的注脚吗?!哦,一个崭新的篇章题目跃然呈现:《黑铁山忠魂:一马三司令与抗日先辈的红色寻根记》!

我在电脑上敲下了这部题目,决定动身去黑铁山,去赴一场与历史忠魂的重逢,去触碰那些曾在烽火中炽热燃烧的生命。

次日清晨五点,我叫上助理小周,后备箱塞满了相机、笔记本和给烈士敬献的白菊。车驶出泰安城区,立冬的晨光带着清洌,把泰莱高速的护栏染成金红色,路两旁的麦田覆着一层薄薄的白霜,偶尔能看见村口的老槐树下,晨练的老人在打太极。小周握着方向盘说:“李老师,我爷爷就是淄博人,他总说当年黑铁山的‘大褂子队’,立冬过后顶着寒风拿着大刀就敢跟日军的坦克拼。”我望着远方渐渐清晰的赭褐色山影,忽然想起史料里的话:“黑铁山无铁矿不成山,无忠魂不成魂”,心里的期待,像车窗外经霜的草木般愈发坚韧。

第二章 北旺村:石榴树下的忠烈家史

车过莱芜转入京沪高速然后又转入滨莱高速,车经过几道转行,终于驶进了淄博北郊,导航提示“已到达北旺村”。村口的石碑上刻着“黑铁山起义发源地之一”,青瓦白墙的民居沿着水泥路铺开,几只母鸡在路边啄食,一位挎着竹篮的大娘看见我们的车,笑着招手:“是来寻马家三兄弟的吧?往前拐,红大门就是!”

顺着大娘指的方向走,果然看见一座挂着“马耀南故居”木牌的四合院。红漆大门上的铜环擦得发亮,推开时“吱呀”一声,像撞开了一段尘封的岁月。院内的石榴树褪去了花叶,光秃秃的枝桠斜斜地搭在青砖墙上,枝梢还挂着未化的霜花。“这树是我爷爷亲手栽的,算下来有九十多年了,立冬过后更显苍劲。” 一个穿着深蓝色中山装的男人从正房走出来,手里端着两杯热茶,他是马耀南的孙子马拥军,头发已有些花白,眼神却和铜像里的马耀南一样,透着一股韧劲。

“快进屋坐,里面有我爷爷当年的办学日志。”马拥军把我们让进正房,八仙桌上铺着蓝布桌布,墙上挂着三兄弟的黑白照片:马耀南戴着金丝眼镜,笑容温和;马晓云穿着军装,腰间别着手枪;马天民站在兄长们身后,脸上还带着少年人的青涩。“很多人以为我爷爷是文弱书生,其实他的脾气比黑铁还硬。”马拥军翻开桌上的牛皮笔记本,纸页边缘早已磨损,钢笔字迹却依旧清晰,“你看这页,1937年9月18日,他写‘日军占我长山,焚我校舍,杀我百姓,此仇不共戴天’,那天他把自己的长衫撕了,改成短褂,说‘教书先生也要拿枪’。”

我凑近看笔记本,发现页边有许多小字批注,比如在“夜校学员120人”旁,写着“王其鹏,农民,善使砍柴刀;李向阳,猎户,能百步穿杨”。马拥军说:“这些都是我爷爷记的骨干名单,后来他们大多成了起义军的中坚。有次日伪特务来查夜校,我爷爷让学员们假装认字,自己抱着《论语》跟特务周旋,其实桌肚里藏的全是《抗日救国十大纲领》。”

正房西侧的展柜里,陈列着马家三兄弟的遗物:马耀南的钢笔笔帽上有个小坑,“是1938年陶塘口伏击战时,被日军的流弹崩的”;马晓云的牛皮腰带磨得发亮,“他总说这是从伪警察手里缴的,要留着当念想”;马天民的帆布书包上绣着“救国”二字,“是他姐姐给缝的,牺牲时还背在身上”。最让我动容的是一个蓝布粮袋,上面有密密麻麻的补丁,“这是我太奶奶用来给队伍装粮食的,她常说‘家里的粮吃完了可以再种,队伍的粮断了,就没人保家了’”。

走到院子中央,马拥军指着石榴树的树干说:“你看这道疤,是1944年马晓云叔叔牺牲后,我太奶奶用拐杖敲的,她说‘鬼子能打死我儿子,打不垮我们马家的骨气’。”阳光透过树叶的缝隙洒下来,落在树干的疤痕上,像一道永不愈合的伤口,却也像一枚勋章,刻着一个家族的忠烈史。我忽然想起史料里的记载:马家三代人,先后有12人投身革命,其中5人牺牲在抗日战场。那一刻,风吹过石榴树,枝桠在风中舞动,仿佛在诉说着那些从未远去的故事。

第三章 太平庄小学:寒夜星火照起义

离开北旺村,车行十分钟就到了太平庄小学。校门口的石碑上刻着“黑铁山起义发起地”,青砖灰瓦的教学楼前,一株老槐树的枝桠几乎遮住了半个操场,树皮上的纹路深沟浅壑,像老人手上的青筋。“这棵树比学校还老,1937年起义前夜,姚仲明、廖容标他们就是在树下开的会。”学校的退休老校长张建国迎了上来,他手里拿着一本泛黄的《太平庄小学史》,封面上印着老槐树的黑白照片。

时任长山中学校长马耀南带领学生组织抗日队伍

时任长山中学校长马耀南带领学生组织抗日队伍

跟着张校长走进校园,操场上的塑胶跑道干净整洁,孩子们的笑声从教学楼里传出来,与史料里“寒风卷雪,马灯映脸”的场景形成鲜明对比。“当年这里没有跑道,就是一片泥地,1937年12月26日那晚,雪下了半尺厚,一百多人就站在雪地里,听姚仲明读《告同胞书》。”张校长指着操场东侧的一排平房,“那就是当年的教室,现在改成了红色教育展厅,里面还保留着当年的黑板。”展厅里的光线有些暗,墙上挂满了老照片:有穿着长衫的师生在油灯下写标语的,有农民把自家的大刀捐给队伍的,还有廖容标用木棍教队员瞄准的。最显眼的是一块黑褐色的黑板,上面用粉笔写着“打倒日本帝国主义”,字迹有些模糊,却是当年的原件。“这是1937年12月25日,马耀南带着学生写的,写完后用煤烟涂了一层,怕被日伪发现,直到1945年抗战胜利才擦掉。”张校长的声音有些沙哑,“我父亲当年就是夜校学员,他常说那晚的雪特别冷,可大家的心都是热的,有人把棉袄脱下来给冻得发抖的学生穿,有人把家里仅有的干粮塞给队员。”

展厅的玻璃柜里,陈列着一件特殊的展品:三支锈迹斑斑的步枪,其中一支的枪管明显弯曲。“这就是史料里说的‘三支破步枪’,那支弯曲的,是廖容标在起义当天用的,他说‘枪能弯,人的骨头不能弯’。”张校长指着步枪旁的八把大刀,“四把是铁匠王大爷连夜打的,刀把上还缠着红布,四把是农户家用的旧砍刀,其中一把是王其鹏的,他后来用这把刀砍死了三个鬼子,自己也牺牲了。”

我蹲下身,看着刀身上的缺口,仿佛能看见当年的场景:雪地里,王其鹏握着大刀,跟着廖容标喊 “冲啊”,刀刃劈在日军的钢盔上,迸出火花;教室里,马耀南在油灯下写《告同胞书》,墨水不够了,就用锅底灰混合着雪水;操场边,老槐树的枝桠上,挂着队员们连夜缝制的红旗,红绸子在寒风里飘着,像一团燃烧的火。张校长忽然说:“每年12月26日,我们都会在这里举行纪念活动,让孩子们穿上当年的长衫,读《告同胞书》,告诉他们,现在的好日子,是当年的‘大褂子队’用命换来的。”

走出展厅时,下课铃响了,孩子们涌到操场上,围着老槐树叽叽喳喳。一个扎着羊角辫的小女孩问:“张爷爷,当年的叔叔们真的用木棍当枪吗?” 张校长笑着点头,从兜里掏出一颗红五星徽章,别在她的衣服上:“是啊,他们用木棍也能打胜仗,因为他们心里装着国家。” 阳光落在小女孩的脸上,也落在老槐树上,树影婆娑,仿佛在回应着七十多年前的星火。

第四章 黑铁山主峰:红旗猎猎映忠魂

从太平庄小学出来,我们沿着盘山公路向黑铁山主峰攀登。山路两旁的松柏长得郁郁葱葱,偶尔能看见几块赭褐色的岩石,阳光照在上面,泛着沉郁的金属光泽。“这山的石头含铁量高,所以叫黑铁山,当年起义军就是靠这些石头做掩护,跟日军周旋。” 随行的党史研究者张教授指着路边的一块巨石,“你看这上面的弹痕,是1938年三官庙战斗时留下的,当时日军的炮弹炸在石头上,碎片溅伤了好几个队员。”

车开到半山腰,我们下车步行。积雪还没完全融化,踩在上面“咯吱”作响,碎石子硌得鞋底发疼。“1937年12月27日黎明,廖容标、马耀南带着队伍就是从这里上山的,雪比现在还厚,不少学生滑倒了,爬起来接着走,没人喊苦。” 张教授边走边说,手里拿着一张当年的行军路线图,“前面那个山口,就是他们抓伪警察的地方,当时三个伪警察骑着马,以为没人敢拦,结果被队员们按在雪地里,连马带枪都缴了。”

走到山口,我看见一块石碑,上面刻着 “起义首捷处”。山口的风很大,吹得衣服猎猎作响,仿佛能听见当年的马蹄声和队员们的呐喊声。张教授指着远处的山谷说:“那天缴了三匹马、三支手枪,队伍士气大振,廖容标说‘这是个好开头,咱们的队伍,以后会越来越壮大’。”果然,史料记载,短短三天,起义军就从一百多人扩充到三百多人,附近的农民、猎户、矿工都赶来投奔,连淄博矿区的工人都组建了四中队、十四中队。

继续往上走,山路越来越陡,我们走了将近一个小时,终于看见主峰的纪念碑。那是一座高21米的花岗岩纪念碑,呈三棱柱形,像一把刺向天空的剑。碑身正面,徐向前元帅亲笔题写的“黑铁山抗日武装起义纪念碑”十二个鎏金大字,在阳光下熠熠生辉,笔力苍劲,透着股凛然正气。碑座四周的汉白玉浮雕,生动再现了起义的关键场景:有队员们在太平庄小学宣誓的,有在黑铁山主峰升旗的,还有在刘家井战斗中冲锋的,每一个人物的表情都刻画得栩栩如生,仿佛下一秒就要从浮雕里走出来。

“当年的红旗就是在这里升起的,用马耀南妻子的红绸子做的,字是用锅底灰写的。”张教授站在纪念碑前,轻声朗诵起《黑铁山起义歌》:“我们的队伍发源在黑铁山西,红旗飘扬在山顶上……”他说这首歌的曲调已经失传,但歌词一直流传着,“拿起刀枪去战斗,打跑鬼子保家乡”“军民同心一条心,不怕敌人逞凶狂”,当年的队员们行军时唱、作战前唱,歌声就是他们的武器。

我绕着纪念碑走了一圈,看见碑座上刻着密密麻麻的名字——那是黑铁山起义以来牺牲的1200多名烈士。有的名字后面跟着籍贯和牺牲时间,比如“王其鹏,桓台县人,1938年3月牺牲”;有的则只写着“无名烈士”,张教授说:“这些大多是外地来的战士,牺牲后没人知道他们的名字,只能这样纪念。”纪念碑前的花坛里,摆满了百姓自发献上的鲜花,有白菊,有映山红,还有孩子们折的纸鹤,风一吹,花瓣轻轻颤动,像是在向烈士们致敬。

站在主峰俯瞰,远处的周村城区高楼林立,公路上的汽车像小甲虫一样穿梭,太平庄小学的老槐树在阳光下泛着绿光,北旺村的红大门隐约可见。张教授说:“当年起义军就是从这里出发,打了一场又一场胜仗,夜袭长山、陶塘口伏击、三官庙激战…… 不到半年就发展到六千人,成为清河平原的抗日主力。”我忽然明白,为什么这座山叫黑铁山——它不仅有含铁的石头,更有比铁还硬的忠魂,正是这些忠魂,撑起了鲁中抗日的一片天。

第五章 纪念馆:文物无声诉初心,英雄无畏照千秋

从主峰下来,我们走进了黑铁山抗日武装起义纪念馆。纪念馆的外观像一座堡垒,灰黑色的墙面搭配红色的屋檐,门口的广场上,矗立着廖容标、马耀南、姚仲明、赵明新四人的雕像,他们并肩而立,目光坚定地望向黑铁山主峰。“这四位是起义的核心领导人,当时被称为‘黑铁山四杰’。”纪念馆的讲解员小李迎了上来,她穿着藏青色的讲解服,胸前别着党徽,“里面的展品都是当年的原件,很多都是烈士家属捐赠的。”

走进纪念馆一楼展厅,首先映入眼帘的是一幅巨大的黑铁山起义形势图,上面用红箭头标注着起义军的行军路线和战斗地点。“1937年12月27日起义后,队伍先是在黑铁山周边活动,1938年1月夜袭长山县城,歼灭伪维持会30多人,解救了10多名百姓;3月在陶塘口伏击日军运输队,击沉汽艇一艘,缴获粮食 1000多公斤;4月在三官庙与日军激战,毙伤50多人,缴获重机枪1挺。”小李指着地图上的红点,“这些都是起义军的主要战绩,每一个红点背后,都有一段壮烈的故事。”

展厅的玻璃柜里,陈列着许多珍贵的文物:有马耀南写《告同胞书》时用的毛笔,笔杆上有明显的磨损;有廖容标教队员射击时用的木棍,上面还留着当年画的瞄准线;有队员们穿过的补丁军装,棉袄里的棉絮都露了出来;还有一本《黑铁山起义歌》的手抄本,纸页已经泛黄,字迹却很工整。“这本手抄本是 1940 年一位叫李曼村的队员写的,他就是这首歌的作者,原本有完整的曲调,可惜战乱中遗失了,只留下歌词。” 小李说,“现在我们听到的版本,是根据老队员的回忆改编的,每次有人来参观,我们都会唱给大家听。”

二楼展厅主要展示 “一马三司令” 的事迹。墙上挂着马家三兄弟的生平介绍,还有他们与家人的合影。展柜里,有马耀南的办学日志,里面详细记录了他培养抗日骨干的过程;有马晓云在清西军分区时用过的望远镜,镜片上有一道裂痕,“这是 1942年反‘扫荡’时,被日军的子弹崩的,马晓云带着它,打了不少胜仗”;有马天民牺牲时背的帆布书包,里面还装着一本《论持久战》,书页上有他写的批注:“坚持就是胜利,打倒日本帝国主义”。

最让我印象深刻的是一个展柜里的“血书”——那是1943年马天民牺牲前写的,用鲜血写在一张白纸上,字迹有些模糊,却能看清“誓死抗日,永不投降” 八个字。小李的声音有些哽咽:“马天民牺牲时才28岁,他是三兄弟中最年轻的,却也是最勇敢的,每次战斗都冲在最前面。1943年11月,为了掩护队员突围,他主动断后,身中数弹,倒在邹平的一片高粱地里,手里还攥着这张血书。”

“电视剧一马三司令,就是根据马天民和他的两个哥哥马耀南、马晓云的事迹编剧演绎的。电视剧中马耀南在桓台县牛旺庄战斗中战死后,部队人心涣散,许多跟随三兄弟参加抗日的人员插枪不干了,有的投奔了国民党军队,有的还投敌叛变给侵华的日军当了伪军。鬼子大举扫荡,对马家活着的两兄弟和家人派出大量特务人员极尽搜索抓捕猎杀,三支队和马家的情况一时陷入了非常危险的境地。新任三支队司令员杨立群为了重建三支队,让马天民负责召回旧部。马天民不辱使命,冒着生命危险寻找旧部和武器弹药。电视剧20集中马天民的随从崔君临连夜向马天民汇报了大辛庄老董家存有一挺机枪的消息,马天民当即决定前去取枪。到达老董家后,对方不仅爽快答应交出机枪,还愿意附赠仓库里的粮食支援八路军。不料日军突然突袭大辛庄,危急时刻马天民掩护崔君临撤离,自己留下来奋力抵抗,最终不幸壮烈牺牲。”

其中马晓云是三兄弟中最后一位牺牲的志士。1939年,马家抗日事业接连遭遇重创:7月,大哥马耀南在桓台牛旺庄战斗中壮烈牺牲;12月,三弟马天民因叛徒出卖不幸遇害。马天民牺牲后,日伪军为胁迫马家屈服,悍然抓捕了马天民的儿子马立功及其祖母马安氏。危急时刻,年迈的马安氏舍身相护,凭借过人的胆识与智慧周旋,最终使马立功幸免于难。为培养抗日骨干力量,1940年初,组织决定派遣马晓云赴延安抗日军政大学学习。在此期间,马家子女始终在根据地群众的隐秘保护下生活。1942年,马晓云从军政大学毕业,历经艰险穿过日伪军的封锁线,重返他战斗过的清河地区,随后被任命为清西军分区副司令员。彼时的清河根据地正值艰难时期,日伪军疯狂“扫荡”,据点林立,根据地范围大幅缩小,八路军将士时常在野外隐蔽待命,坚持游击作战。经过抗大的系统学习,马晓云的政治觉悟、军事指挥能力和战略思维都得到显著提升,变得愈发沉稳果敢。时任三支队司令员杨国夫(马耀南牺牲后接任)考虑到他的重要性,多次建议他先留在机关统筹工作,暂不直接参与一线作战。但马晓云深知一线战斗的紧迫性,坚持重返战场提振士气。他回到部队后,迅速整顿军务,带领官兵接连开展锄奸、争取旧部归队活动,主动出击进行游击战,攻克日伪军多个小型据点,通过一系列战斗重新凝聚了部队战斗力,逐步扭转了被动局面,巩固了清西根据地。

1944年8月,在拔除青城王家庄日伪军据点的战斗中,马晓云亲自靠前指挥。战斗中,日伪军炮火猛烈,马晓云为查看战况并部署炸药攻坚,不幸被敌人炮弹击中,壮烈牺牲,年仅38岁。马晓云牺牲后,全体将士悲愤交加,怀着复仇的决心奋勇冲锋,最终成功攻克据点,为烈士报仇雪恨。

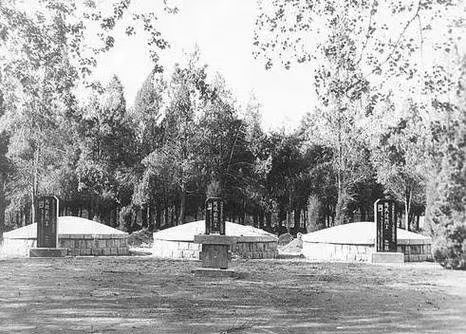

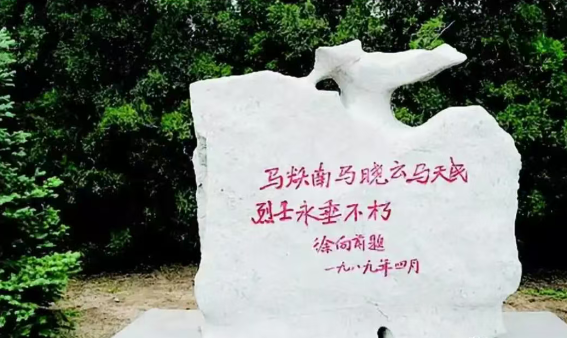

抗日战争胜利后,为表彰马家三兄弟的抗日功绩,军区为马耀南、马晓云、马天民举行了隆重的合葬仪式,将三位烈士的遗骸迁葬至周村革命烈士陵园。徐向前元帅亲笔为三位烈士题词:“马耀南、马晓云、马天民烈士永垂不朽”,以此缅怀他们的英勇事迹。2014年马耀南、马晓云入选国家公布第一批著名抗日英烈和英雄群体名录。

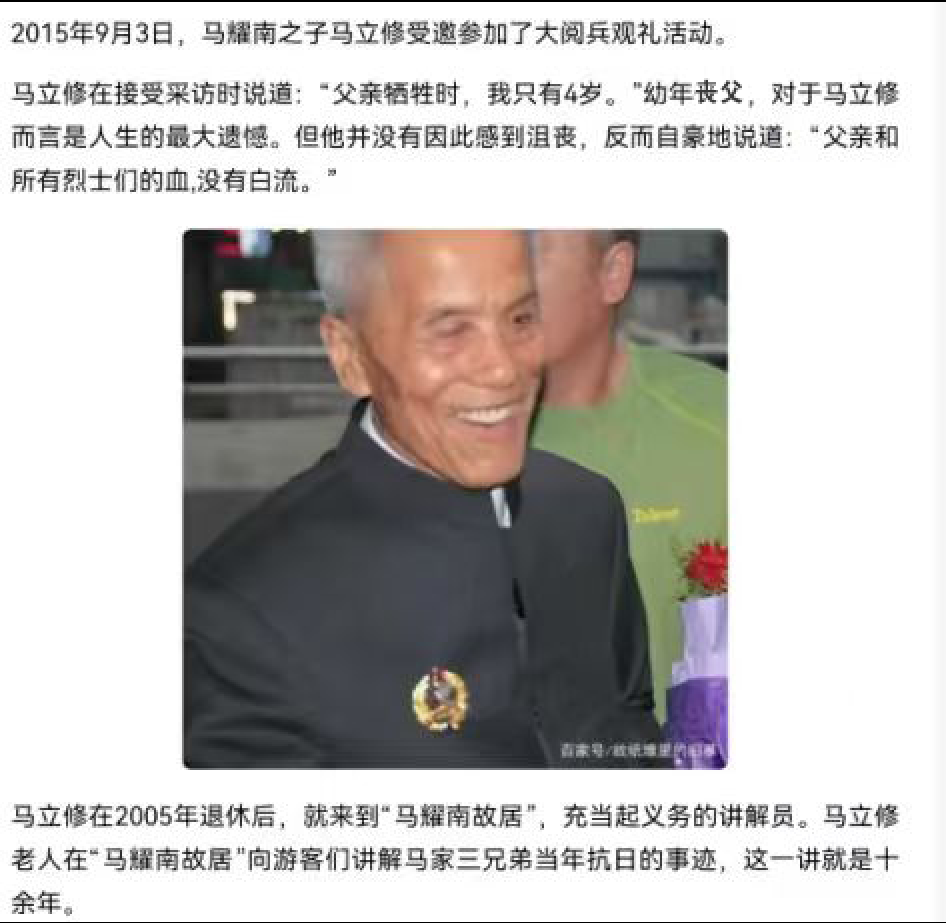

新中国成立后,马家三兄弟的抗日壮举被广泛传颂,成为当地红色教育的重要素材。烈士们的子女受到党和政府的关怀,传承父辈的革命遗志,多人投身人民军队,在不同岗位上为国家建设贡献力量。马天民之子马立功虽因幼时遭遇留下创伤,但在家人和政府的照料下安稳生活;马耀南的子女长大后也积极投身社会建设,其中其子退休后回到家乡,主动担任当地革命纪念馆的义务讲解员,常年为参观者讲述黑铁山起义及马家三兄弟的抗日故事,让红色精神代代相传,因其突出贡献受到当地政府的表彰。2015年9月3日,马立修作为抗日英烈后代,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式中受阅。

走出纪念馆时,夕阳已经西斜,把纪念馆的墙面染成了金黄色。门口的广场上,一群前来研学的学生正在宣誓:“继承革命先辈遗志,弘扬黑铁山精神,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗!”他们的声音洪亮而坚定,与纪念馆里的歌声、展柜里的文物、纪念碑上的名字,共同构成了一幅红色的画卷。我忽然觉得,这些文物不是冰冷的,它们是有温度的,是抗日先辈们用生命写下的“初心”,而这份初心,正被一代又一代的人传承着。

第六章 马望南村:老屋深处藏传承

离开纪念馆,我们驱车前往马望南村。这个村子因“马耀南眺望家乡”而得名,村口的石碑上刻着“红色教育基地”,沿着水泥路走不远,就看见一座挂着 “马家纪念老屋”木牌的院落,青砖灰瓦,木门上贴着“不忘初心,牢记使命” 的春联。“这是马耀南的堂弟马耀东的故居,当年起义军经常在这里开会,现在改成了党员教育基地。”村里的老支书王成强迎了上来,他手里拿着一串钥匙,“里面还保留着当年的会议桌、油灯,还有百姓支援队伍的粮袋。”

推开老屋的木门,一股淡淡的烟火味扑面而来。院内的地面是青石板铺的,墙角放着一个石磨,“这是当年百姓给队伍磨面用的,1938年春天,队伍缺粮,全村人都来这里磨面,白天磨,晚上也磨,磨好的面用粮袋装着,连夜送到山上。” 王成强指着石磨旁的粮袋,“这些都是原件,上面还能看见‘支援抗日’的字样。”

走进正房,里面的陈设很简单:一张八仙桌,几把木椅,墙上挂着马耀南、马晓云、马天民的照片,还有当年的抗日标语。“这张八仙桌就是当年开会用的,姚仲明、廖容标他们经常围着桌子,在油灯下讨论作战方案。”王成强指着桌子上的油灯,“这盏灯也是原件,灯芯是用棉线做的,当年点一夜,能省不少油。”

正房西侧的房间改成了展室,里面陈列着村民们捐赠的老物件:有给队员们缝补衣物的针线笸箩,里面的针线还保持着当年的样子;有记录支前情况的账本,上面写着“王大娘捐鸡蛋20个,李大叔捐柴火50斤”;还有一双布鞋,鞋底上纳着密密麻麻的针脚,“这是马耀南的妻子给队员们做的,她一个月能做30多双,自己的脚却总是光着”。

“每年都有很多党员来这里开展主题教育,有的是机关干部,有的是企业职工,还有的是学生。”王成强拿出一本留言簿,上面写满了参观者的感悟:“从马家三兄弟身上,我看到了共产党人的担当”“传承红色基因,争做时代新人”“不忘初心,牢记使命,为人民服务”…… 我翻着留言簿,忽然看见一条稚嫩的笔迹:“我要向马家三兄弟学习,好好学习,长大保卫祖国”,落款是 “周村区实验小学三年级王乐乐”。

走出老屋时,村里的广播响了,播放的是《黑铁山起义歌》:“我们的队伍发源在黑铁山西,红旗飘扬在山顶上……”王成强说:“每天傍晚我们都会播这首歌,让村民们记住,现在的好日子,是当年的英雄们用命换来的。”夕阳把老屋的影子拉得很长,墙上的“不忘初心,牢记使命”格外醒目,我忽然明白,红色传承不是一句口号,它藏在老屋的八仙桌里,藏在村民的讲述里,藏在孩子们的留言里,更藏在每一个中国人的心里。

第七章 返程:忠魂永铸照未来

暮色渐浓时,我们踏上了返程的路。车驶离黑铁山,远处的山峰渐渐隐入晚霞,像一头沉睡的雄狮。小周握着方向盘说:“李老师,今天走了这么多地方,我好像真的看见当年的‘大褂子队’了,他们拿着大刀,举着红旗,在雪地里冲锋。”我望着窗外的夜景,心里忽然涌起一股暖流——那些在历史里燃烧过的忠魂,从来都没有远去。

回到泰安时,已是深夜。我打开电脑,把今天的所见所闻写进笔记本:北旺村的石榴树、太平庄小学的老槐树、黑铁山主峰的纪念碑、纪念馆里的血书、马望南村的老屋…… 每一个场景都那么清晰,每一个故事都那么动人。我想起马拥军说的话:“我爷爷他们不是英雄,他们只是做了中国人该做的事。”可正是这些 “该做的事”,汇聚成了中华民族的脊梁,支撑着我们走过最黑暗的岁月,走向光明的未来。

从黑铁山起义纪念馆归来的那个夜晚,疲惫裹挟着激荡的思绪沉沉睡去。梦中竟化身执笔之人,正凝神书写那段1938年烽火连天的岁月——黑铁山脚下,农民、工人、学生高举义旗,铁血丹心映红了鲁中大地。恍惚间,笔锋一转,竟到了马王南门前:数株老石榴树裹着寒雾,枯瘦的枝桠间竟钻出新芽,嫩红如焰,转瞬便绽放出满树烈火般的花朵,花瓣簌簌落下,枝头已挂满拳头大的红石榴,在冬日暖阳里泛着晶莹的光。

更令人心潮澎湃的是树下场景:一队队红领巾整齐列队,胸前的红领巾与石榴花交相辉映,他们围着一位鬓角染霜的老者——正是马耀南的孙子,仰着小脸齐声请求:“爷爷,再给我们讲讲马爷爷抗日的故事吧!”老者轻抚树干,缓缓开口,话音未落,我竟被这份炽热惊醒,枕边还残留着梦中石榴花的清冽香气。

惺忪间摸过手机,屏幕上三条未读信息赫然映入眼帘,是马拥军发来的照片。点开的瞬间,呼吸竟为之一滞:北旺村的老石榴树果然枝干遒劲,皲裂的树皮覆着一层薄薄的白霜,在冬至的晨光里透着几分清冽的庄严。树下,一群身着校服的孩子手持白菊,正对着马耀南的铜像深深鞠躬,小小的身影在晨光中勾勒出最动人的轮廓。照片备注寥寥数语,却重若千钧:“今日冬至,村里孩子自发来献花。他们说,要学马家三兄弟,把爱祖国、爱人民刻在心里。”

凝视着照片,黑铁山主峰的纪念碑骤然在脑海中清晰起来。那方高耸的石碑矗立在山巅,碑上密密麻麻的名字,都是当年抛头颅洒热血的英雄儿女。鲁中大地流传百年的民谣也在耳畔回响:“一马三司令,得了抗日病;专打日本鬼,保护老百姓。”马耀南、马晓云、马天民三兄弟的英名,早已与黑铁山的山石、北旺村的石榴树融为一体,成为这片土地最厚重的精神印记。

如今的北旺村早已换了人间,青砖黛瓦换成了窗明几净的楼房,泥泞土路变成了平坦宽阔的街巷,家家户户都过上了富足安稳的日子。但村里人的心里都揣着一份执念——马家的祖屋老宅被完整保留下来,青砖墙上的弹痕被细心呵护,堂屋里的旧桌椅擦拭得锃亮,每一处细节都在无声诉说着那段烽火岁月。

我忽然读懂了昨夜的梦:冬日发芽的石榴,是英雄精神的生生不息;围听故事的红领巾,是红色基因的代代相传。那满树石榴红,原是英雄血、赤子心,在岁月长河中永不褪色,在新时代里愈发鲜艳。

黑铁山的石头会生锈,但抗日先辈的忠魂永远不会褪色。那些为了家国安宁挺身而出的英雄们,那些有名或无名的烈士们,他们的精神就像黑铁山的松柏,历经风雨却愈发苍翠;他们的故事就像鲁中的民谣,代代相传却永不失传。而我们,作为新时代的中国人,更应该接过他们手中的红旗,传承他们的精神,用自己的行动,续写属于这个时代的“红色篇章”。

窗外的泰山又迎来了新的一天,阳光洒在泰山和天颐湖上,泰山巍峨屹立,湖水泛着粼粼的波光。我知道,这和平美好的日子,是抗日先辈们用生命换来的;而这红色的基因,也必将在我们的血脉里,永远传承下去。

作者简介:李广畅,山东新四军研究会筹备委员会委员,资深媒体人、作家、法律维权专家、通晓各种文体写作和法律知识、有丰富的法律服务实战经验,受聘担任多家企业和媒体法律顾问,现任作家报(网)总编辑,中国新时代党建新闻网副总编辑、作家报出版社社长、中国作家文学数字经济研究院院长、国际华文作家传媒联盟主席。曾在济南军区某部专业从事新闻报道工作,因写作多次立功授奖,后转业到新泰市人民法院任秘书和法律政策研究室研究员,现为文化公司和法律公司、综合经贸公司执行董事。从1993年开始专业为老百姓垫钱打官司,有中国垫钱打官司第一人之称,激活了法律服务市场,学习蒲松龄,边打官司边搜集文学创作素材,业余时间进行新闻和文学创作。曾在济南军区司令部宣传处、山东人民广播电台新闻部、山东青年报社理论部和新闻部学习,曾在人民日报、解放军报、中国青年报、中央人民广播电台、法制日报、农民日报、人民装甲兵、人民法院报、中国科技信息报、大众日报、前卫报、山东青年报、山东法制报、山东青年、时代文学、农村大众 、山东工人报、山东人民广播电台、黄河民兵、山东审判、大众法治等报刊电台出版社发表新闻文学作品300余万字,并有多篇文章在征文活动中获奖和被解放军出版社、经济出版社等入选结集出版。所创作的长篇小说《离歌》、《婚姻出走记》分别在敦煌文艺出版社和春风文艺出版社出版发行,所创作的长篇报告文学《形形色色的离婚案》、《羊流风华》、长篇小说《青春芳华》、《情缘》、《未了的情缘》、《人生春梦》、长篇文学游记《中国的红色密码》系列篇章等在国家正规报刊、网站上发表,受到读者好评。

总编审:蓝乙人

责任编辑:蒙仕荣